ここから本文です。

原発性肺がん

原発性肺がん(以下肺がん)とは?

肺がんは、肺胞や気管支の細胞ががん化した悪性腫瘍です。日本人におけるがん罹患数では大腸がんに続き第2位(2019年)(表1)、がん死亡数の第1位(2021年)であり(表2)、発生率は50歳以上で急激に増加します。禁煙は危険因子として最も有名で、非喫煙者と比べて、喫煙者が肺がんになるリスクは男性で4.4倍、女性で2.8倍と高いです。喫煙以外では慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎、アスベスト症などの吸入性肺疾患、肺がんの家族歴(近親者で肺がんになった方がいる場合)、年齢、肺結核などもリスクを高めることが分かっています。

肺がんは、がん細胞の形(組織型)から、小細胞肺がんとそれ以外の非小細胞肺がんの2つに大きく分けられます。その理由として、小細胞肺がんは非小細胞肺がんと比べてがんの性格が大きく異なり、治療方針も異なるためです。非小細胞肺がんは、通常、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんに分けられます。このうち、腺がんが肺がん全体の50~60%を占め、次いで扁平上皮がん(25~30%)、小細胞肺がん(15%前後)、大細胞がん(5%前後)の順となります。

肺がんの診断方法

検診で異常を指摘された場合、または咳、血痰、呼吸困難、胸痛などの症状が続く場合には、肺がんの可能性を考えて以下の検査を行います。

肺がんであることを診断するための検査

- 気管支鏡(写真1)

のどの麻酔をした上で、太さ5ミリメートル程度のやわらかい内視鏡を気管支に入れて、内部を直接観察する検査です。がんが太い気管支から見える場合は直接に、がんが細い気管支の奥にあり見えない場合は、X線透視を行って、あるいは超音波プローブを用いて(ガイドシ―ス併用気管支内超音波断層法(EBUS-GS)といいます)、肺の病変の位置を確認して、鉗子というハサミを使って、組織を採取します。また、先端に超音波装置がついた気管支鏡を用いて、気管支のすぐ外側にある腫瘍やリンパ節病変を超音波で確認して針を刺して細胞をとる(超音波気管支鏡ガイド下針生検(EBUS-TBNA)といいます)こともあります。がん細胞が確認出来れば肺がんの診断がつきますが、病変の位置や大きさによっては、診断がつけられないことがあります。

- CTガイド下肺生検

気管支鏡が届かない肺の深いところで体の表面から近いところにある病変に対し行います。CT撮影を繰り返し行って病変の位置と針の位置を確認しながら、体の外から病変に対して針を刺し、病変部の細胞や組織を採取します。

- 超音波(エコー)ガイド下経皮生検

病変が胸壁に接しており、超音波(エコー)検査で病変を直接確認できる場合に、エコーで場所を確認しながら、体の外から針を刺して病変部の細胞や組織を採取します。

- その他、痰や胸水の細胞を調べてがんの細胞の有無を調べることもあります。

肺がんの進み具合を調べる検査

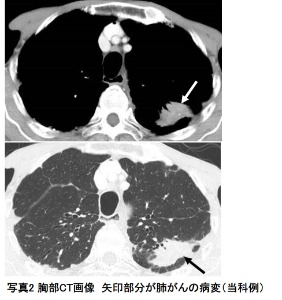

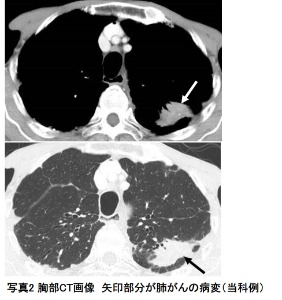

- CT(写真2)

X線とコンピューターを組み合わせて行うもので、肺がんの位置、大きさ、周囲臓器との関係、リンパ節の腫れの有無、胸水、肝臓などの他の臓器への転移の有無などが分かります。現在1ミリスライスでの撮影も可能であり、超早期の肺がんも見つけることが出来ます。

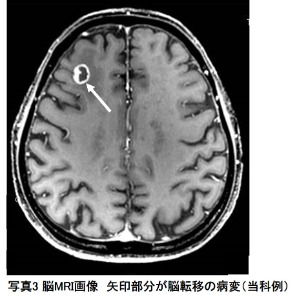

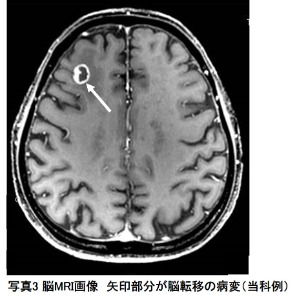

- 脳MRI(写真3)

肺がんが脳に転移しているかどうかを調べるための検査です。早期肺がんの場合には、行わないこともあります。

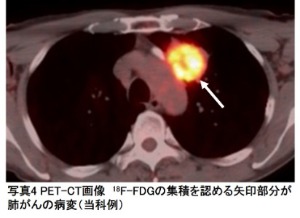

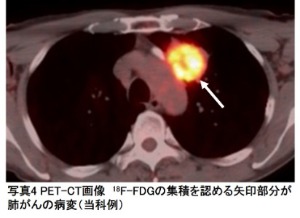

- PET-CT(写真4)

PETとはPositron Emission Tomography(陽電子放出断層撮影)の略で、微量放射線を放出する18Fを組み込んだ放射性医薬品(18F-FDG)を注射し、その体内分布を画像化する検査です。18F-FDGはブドウ糖と同様に、体内に入ると糖代謝が活発なところに強く集積しますが、がん細胞は正常細胞と比較して糖代謝が活発であることが多く、がんのある部位に18F-FDGが集積します。この検査にCTを組み合わせた検査がPET-CTで、がんのある部位を詳しく調べることができます。ただし、がん以外の炎症にも集積することもありますし、がんでも性質により集積が少ないことがあります。早期肺がんの場合や、他の検査でいろいろな臓器への広がりがあることが分かっている場合は、行わないこともあります。なお、PET-CTは当院では検査を行っていないため、近隣の検査施設にご紹介しています。

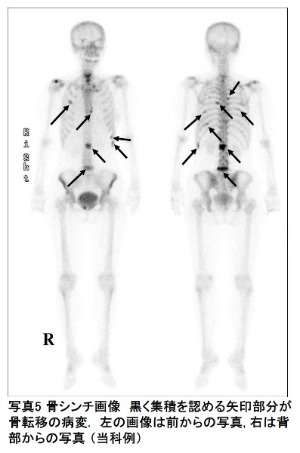

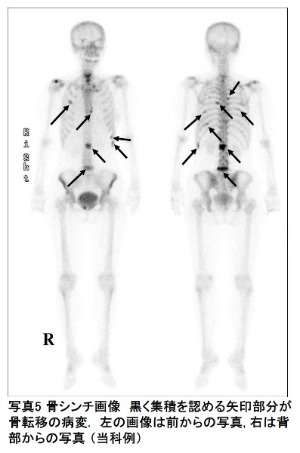

- 骨シンチ(写真5)

肺がんが骨に転移しているかどうかを調べます。早期肺がんの場合には、行わないこともありますし、上記のPET-CTを行った場合にも、骨についての情報が得られますので、行わないことがあります。

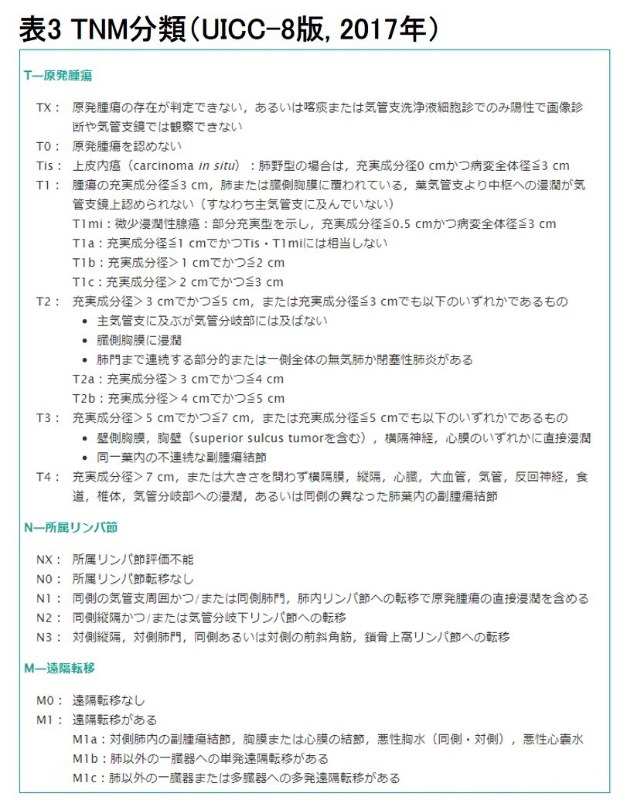

肺がんの臨床病期分類(進行度)

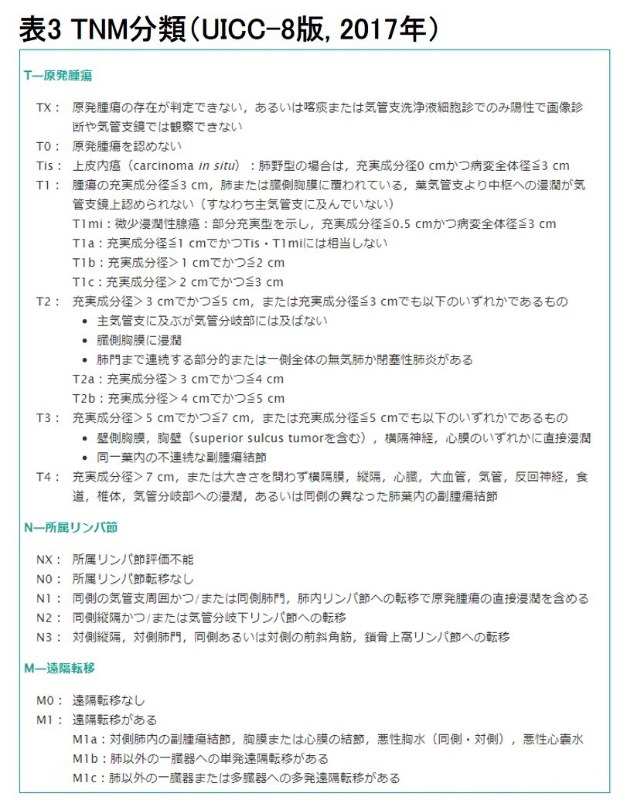

上記でお話した診断方法を駆使して、肺がんであるという診断と進み具合を決めていくことは、治療方針を決定するために非常に重要です。病期(ステージ)分類ですが、Ⅰ期が最も早期で、Ⅳ期が進行期です。現在用いられている分類表を以下に示します(表3)。

「肺癌取扱い規約 第8版補訂版」金原出版株式会社発行

肺がんの病期は①もともと発生した場所でのがん自体の大きさ・周囲への広がり(T因子)、②リンパ節への広がり(転移)の有無(N因子)、③脳・肝臓・骨などの離れた臓器への広がり(遠隔転移)の有無(M因子)の3項目につき、検査結果から決めていきます。小細胞肺がんについては別の項で説明します。

3つの項目を決め、以下の表に当てはめて病期分類を決定します(表4)。

肺がんの治療

肺がんの治療は、がんの組織型、遺伝子変異の有無、病気の広がり(病期分類、ステージ)、患者さんの年齢・全身状態・基礎疾患の有無、患者さんご自身のご希望によって決まります。

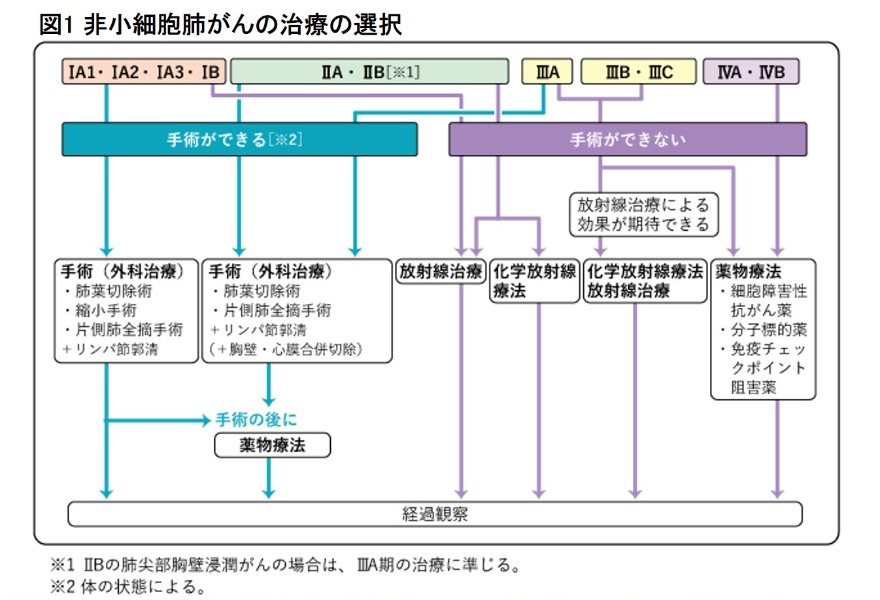

非小細胞肺がんの治療

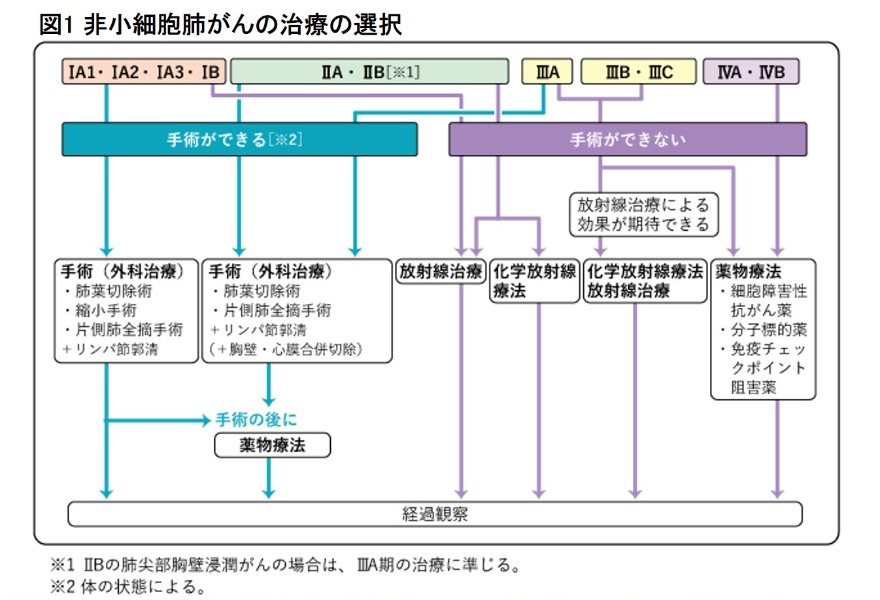

非小細胞肺がんの治療は、①手術 ②薬物療法 ③放射線治療 の3つに分けられ、病期によってはこれらを組み合わせて行うこともあります(図1)。

主に手術の対象となるのはⅠ期とⅡ期、およびⅢ期の一部です。手術が出来ないⅢ期の患者さんでは、薬物療法と放射線治療を組み合わせた化学放射線療法が適応となります。さらに最近では化学放射線療法後に、あとで説明する免疫チェックポイント阻害薬による1年間の地固め療法が標準治療となっており、がんを治すことが目標となります。Ⅲ期では20~40%の患者さんが完治することが分かっています。Ⅳ期では、他の臓器に転移している状態であり、主に薬物療法を行います。なお、緩和ケア治療も考えていきます。Ⅳ期では、一般的に完治は難しいことが分かっています。

薬物療法には、①分子標的薬 ②抗がん薬(細胞障害性抗がん薬)⓷免疫チェックポイント阻害薬 があります。薬物療法は抗がん薬+免疫チェックポイント阻害薬のように併用することもあります。

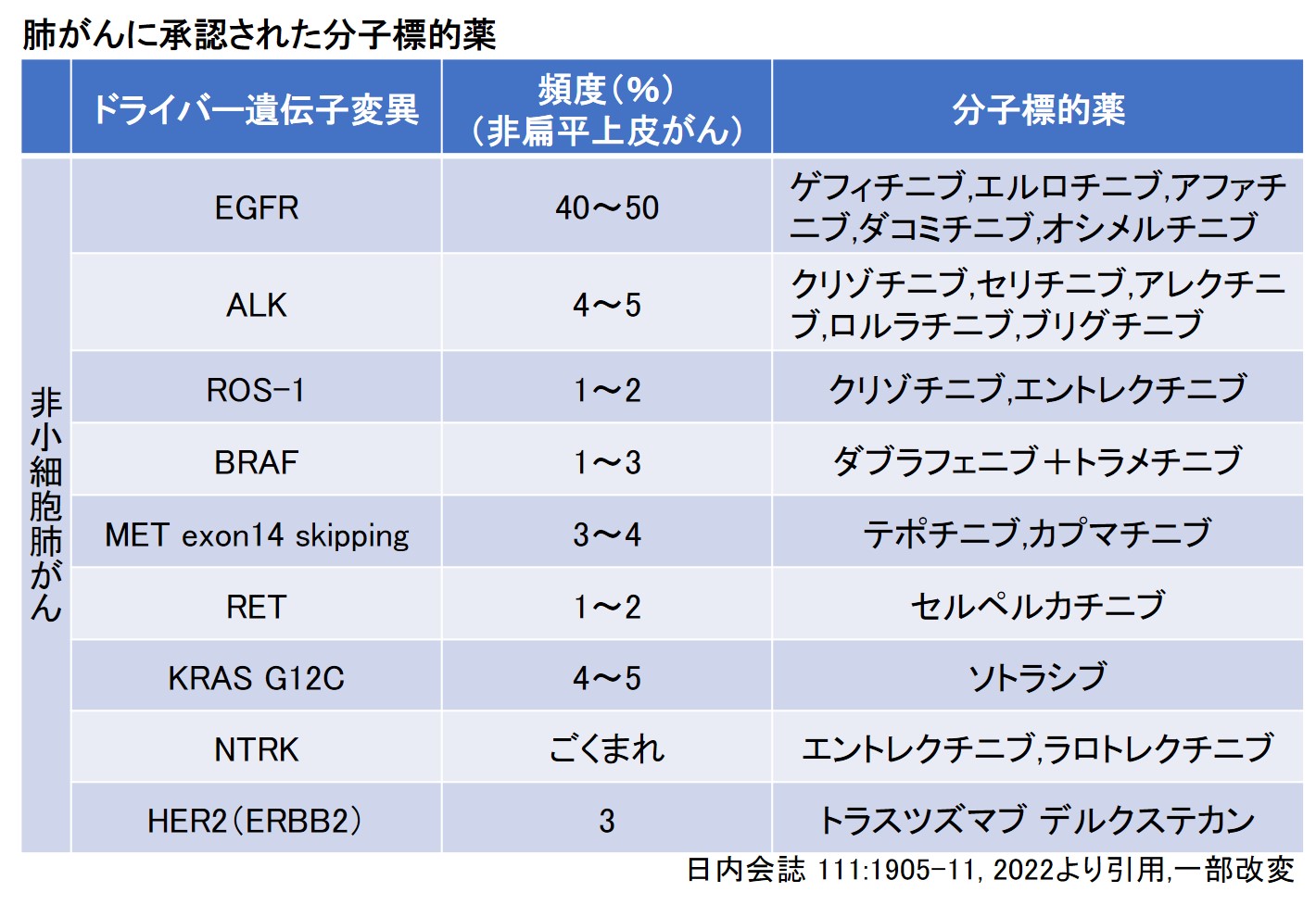

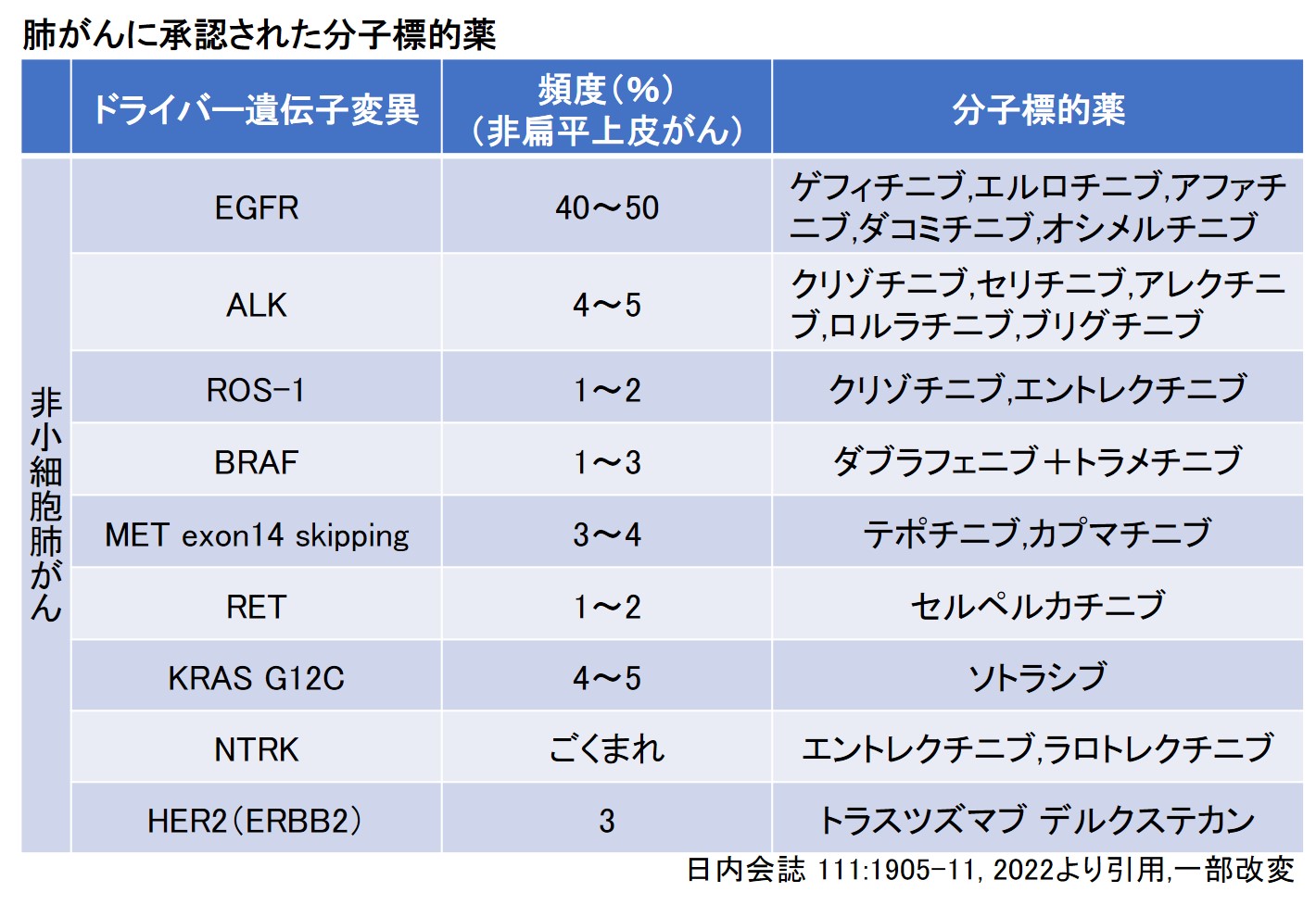

- ①分子標的薬(表5)

がんの発生や増殖に直接的な役割を果たす遺伝子変異をドライバー遺伝子変異といいます。分子標的薬はがん細胞が特異的にもつドライバー遺伝子変異の産物(変異たんぱく質)を標的として作用する薬剤として開発され、がん細胞に特異的に働いて増殖を妨げることで効果を発揮します。最近では、次世代シーケンサー(NGS)という最新機器を用いて、一度に複数の遺伝子変異を調べることが可能となっていますが(遺伝子パネル検査といいます)、がん遺伝子検査により何らかのドライバー遺伝子変異が見つかった場合、それを標的とした分子標的薬が第一選択薬となります。分子標的薬の副作用の多くは軽症で、薬剤の一時的な中止あるいは対症療法で改善することも多いですが、重症あるいは死に至ることもあり、残念ながら治療継続を断念せざるを得ない場合もあります。非小細胞肺がんにおけるドライバー遺伝子変異と、それに対する分子標的薬を表5にまとめました。

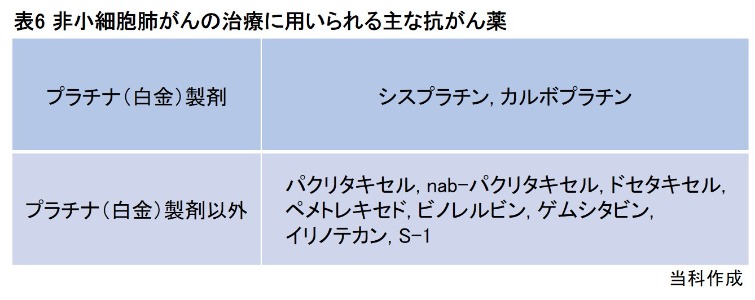

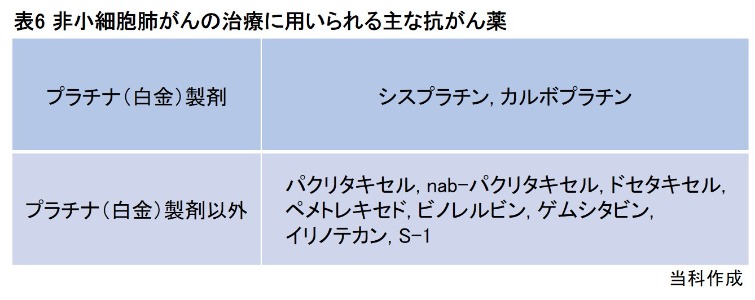

- ②抗がん薬(細胞障害性抗がん薬)(表6)

抗がん薬は、がん細胞の増殖過程に働き、がん細胞の増殖を抑えることや、死滅を促すことを目的とした薬剤です。どの薬剤を使用するかは、肺がんの組織型、進行度、患者さんの年齢・全身状態などを考慮して決めていきます。抗がん薬というと副作用が強いイメージがあり、患者さん・ご家族に治療を受けることに不安を感じさせる大きな原因となっています。副作用は使用する抗がん薬によって異なり、副作用の程度は個人差があります。最近では、悪心・嘔吐のような副作用を軽減できる優れた対処薬も使われています。なお、免疫チェックポイント阻害薬と併用することもあり、より高い効果が期待されます。

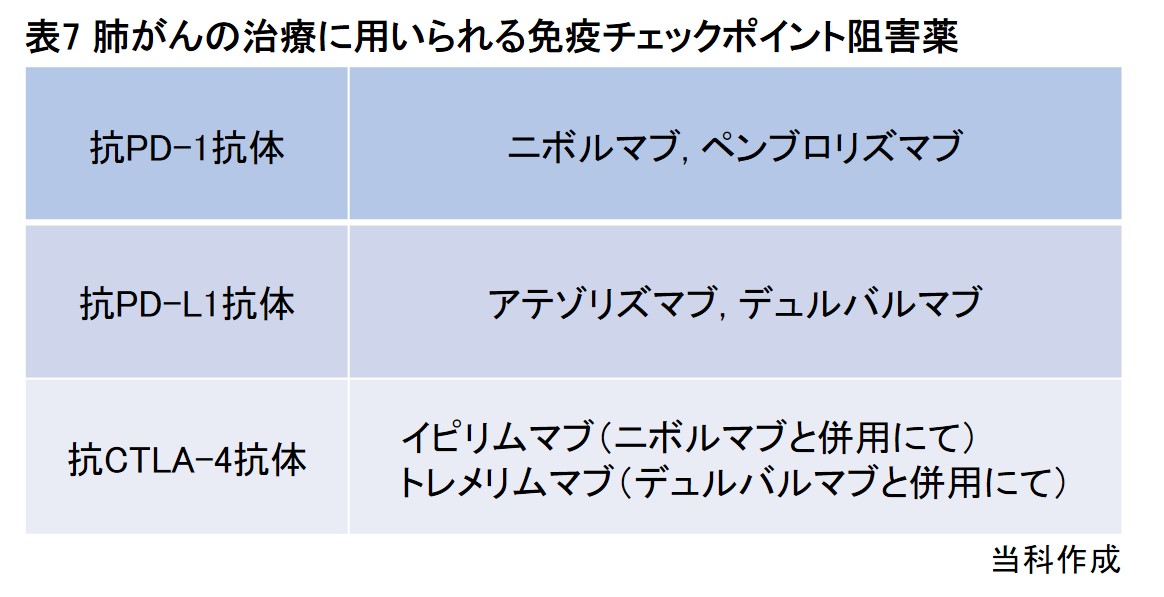

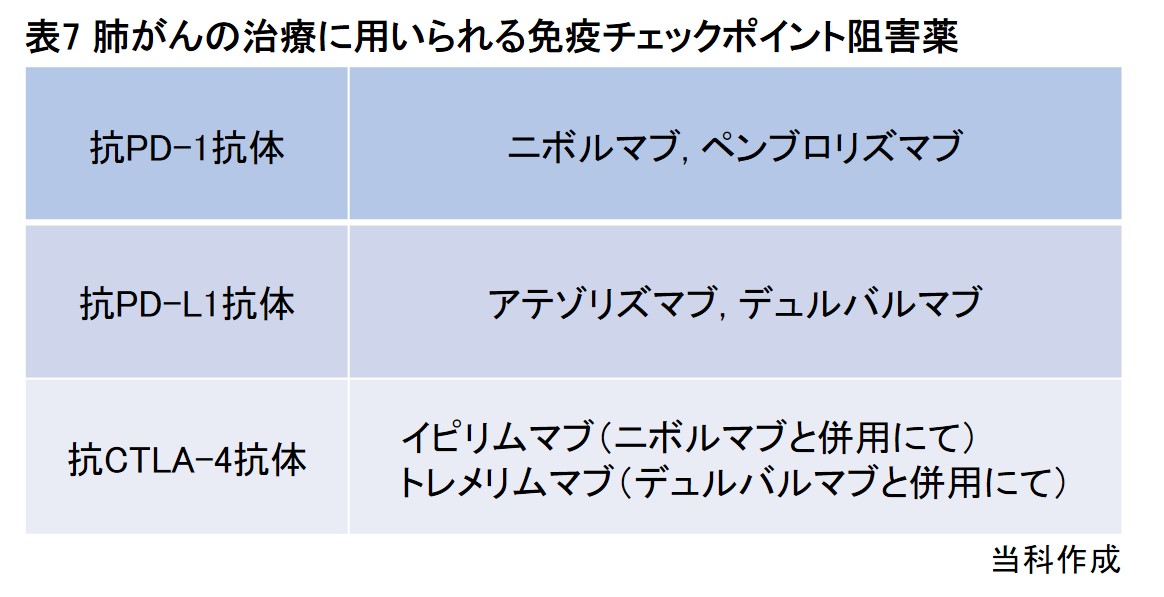

- ③免疫チェックポイント阻害薬(表7)

がん細胞は、患者さんの免疫系からの攻撃を逃れようとする能力を持っています。PD-L1などの免疫チェックポイント分子というタンパク質を発現して免疫系からの攻撃をかわします。免疫チェックポイント阻害薬は、リンパ球などの免疫担当細胞のがん細胞への攻撃をかわす仕組みを解除し、がん細胞に対する患者さん自身の免疫力を活性化して効果を発揮する薬剤です。

現在、免疫チェックポイント阻害薬には抗PD-1抗体、抗PD-L1抗体、抗CTLA-4抗体があります。免疫チェックポイント阻害薬は肺がん治療において、なくてはならない薬剤ですが、すべての患者さんに有効であるとは限りません。また、患者さんの基礎疾患や体力・病状によって使用できない場合もあります。患者さん自身の免疫力を活性化させることで正常組織をも攻撃することで生じる副作用(免疫関連有害事象)が生じることが分かっています。免疫関連有害事象は、肺、肝臓、消化管、皮膚、甲状腺などの内分泌系臓器など複数の臓器に及ぶため、生じる症状もさまざまです。

小細胞肺がん

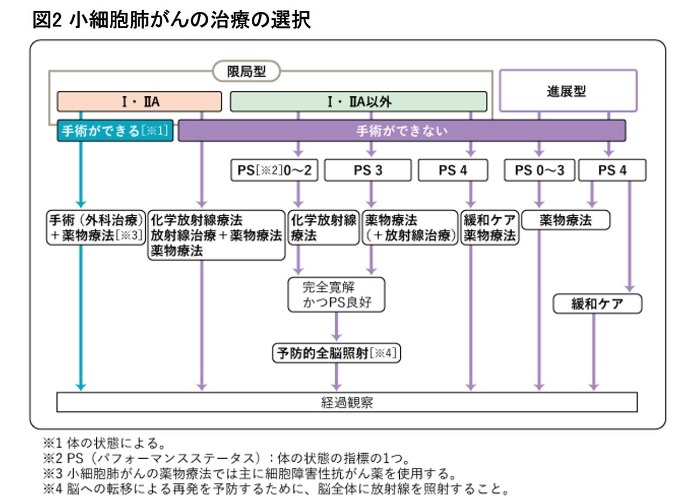

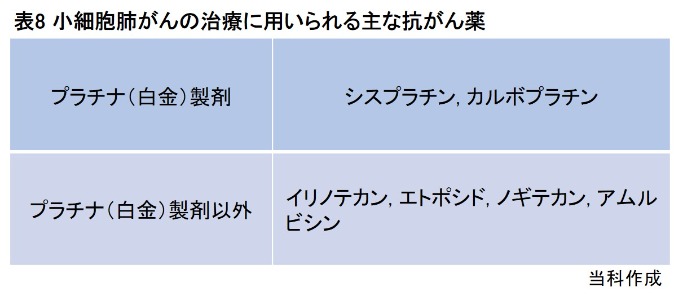

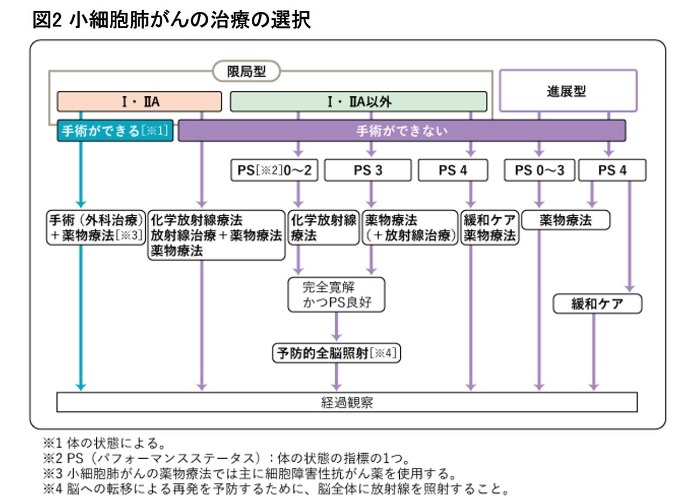

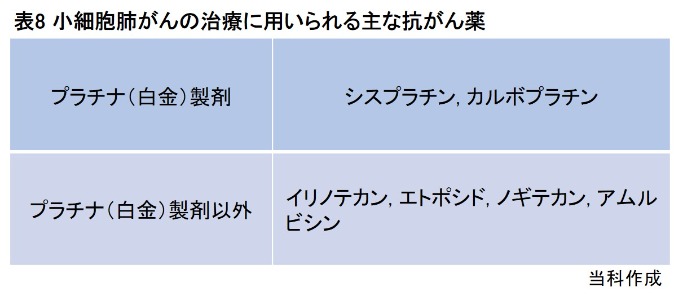

小細胞肺がんは、進行が非常に速く、治療をしないと週~月の単位でがんが大きくなり、転移が広がり、さまざまな症状を引き起こします。一方で、抗がん薬や放射線への感受性が高い(=治療効果が大きい)ことが分かっています。そのため、非小細胞肺がんとは分けて治療を考えていきます。進行度を、限局型と進展型の2つに分けて治療方針を決めていきます(図2)(表8)。

限局型の場合、放射線治療と薬物療法(通常白金製剤ともう一種類の抗がん薬)を組み合わせる化学放射線療法が標準治療です。治療が良く効いた場合、脳への転移を予防するための放射線治療を行うのが一般的です。また早期の限局型の場合、手術と術後の薬物療法を行うことがあります。

進展型の標準治療ですが、最近では白金製剤ともう一種類の抗がん薬に、免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせた治療を行うようになってきています。

このような治療により、限局型の70~95%、進展型の50~75%の患者さんで、がんの大きさを半分以下に小さくさせることが分かっています。限局型の患者さんの30~40%、進展型の患者さんの10~20%で、がんがほぼ消えた状態になります。限局型では約20%の患者さんが完治します。しかし、進展型を含む多くの患者さんは完治せず、次の治療が必要になります。

2025年4月より、 上記のような治療後に増悪した小細胞肺がんに対し、 二重特異性T細胞誘導抗体製剤であるタルラタマブが使用できるようになりました。

おわりに

肺がんの治療の発展は近年目覚ましいものがあり、生命予後も大きく改善してきています。治療の項で書きましたように、肺がんの治療は、組織型、遺伝子変異の有無、病期分類(ステージ)、患者さんの年齢・全身状態・基礎疾患の有無、患者さん自身のご希望によって決まります。当科では患者さん一人一人にじっくりと向き合って、適切な治療を考えていきます。

手術が望ましいと考えられる場合には、呼吸器外科と連携し、なるべく待機時間を短くして手術に臨んでいただくようにしています。放射線治療が必要な場合には、放射線治療部門と連携し治療方針を決定していきます。また、当院では外来化学療法センターが整備されており、薬物療法のメニューによっては、ご希望や体調に応じ、安全に外来治療を受けていただくことが出来ます。さらに、当院には緩和ケア病棟があり、緩和ケアチームと連携し、患者さんの苦痛の緩和に努め、ご希望がある場合、緩和ケア病棟への転棟も行います。なお、がんについて悩みごとがある場合には、どんな小さなことでも構いませんので、遠慮なくがん相談支援センターへご相談ください。

呼吸器内科トップへ

ここまで本文です。