ここからヘッダーメニューです。 ここまでヘッダーメニューです。

ここからサイト内検索です。

ここから共通メニューです。 ここまで共通メニューです。

皆様こんにちは。お元気だったでしょうか。今回は、認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy:以下CBT)についてのお話です。CBTはもともと、うつ病患者に対して、薬による治療と同じくらいの効果を持つ心理療法として知られていました。現在では、「個人におけるストレスを、認知と行動の二つの面から考えてみて、自己の改善につなげる方法」という形でとらえられています。要するに、ストレスに対する一つの対処法、ということですね。

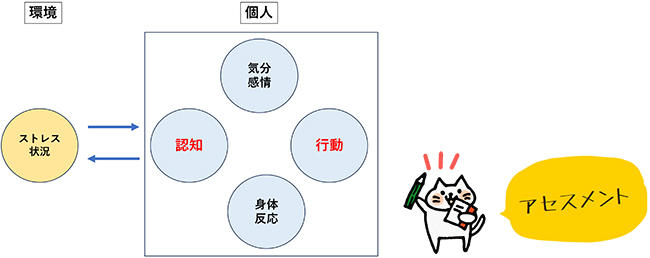

人は社会生活をしている限り、環境からストレスを受けるという状況に置かれます。この「ストレス状況」がその人に与える影響は、人それぞれであり、異なる「ストレス反応」が各個人に起きることになります。例えば電車の中で小さな子供が騒いでいる場合、「うるさいな。親は何をしているんだ」とイライラする人もいれば「子供らしいな」と気にしない人もいるでしょう。CBTではこの個人の「ストレス反応」を4つに分けて考えます。それは「認知」「気分・感情」「身体反応」「行動」です(図)。「認知」は頭に浮かぶ考えやイメージで、先程の子供の例では、「うるさいな」「親は子供を叱るべきだ」などです。「気分・感情」は「イライラする」。「身体反応」は「脈が速くなる」など。「行動」としては「注意する」「別の車両に移動する」などがあげられます。

これらの「ストレス状況」と「ストレス反応」はお互いに影響を及ぼしあいますし、4つの「ストレス反応」自体も影響し合います。これらの中で、「認知」と「行動」のみが個人の力で変えることのできる領域であり、それを適切に行うことでストレスに順応していこう、というのがCBTの考え方なのです。自分が困っている「ストレス状況」があれば、それをネタにして自己観察を行い、紙に書きだすことで客観的に状況をとらえることができます。これは「アセスメント」と呼ばれ、考えられる対処法もできる限り多く書いてみます。そして次回に同様の「ストレス状況」が起きたときに、意図的に「認知」と「行動」において対処を試みます。この対処は「コーピング」と呼ばれ、そのレパートリー(種類)が多いほど良いとされます。先程の子供の例では、「親も大変だろうな」と考えてみる(認知)とか、「イヤホンで音楽を聴く」ように行動するとか、が考えられます。

このCBTの方法は、体の病気に対する治療としても使われることがあります。対象となるものは、依存症や生活習慣病などです。前者の例として、禁酒していた患者が、ふと引き金に触れてお酒が飲みたいという強い願望が生じたとします。その時、自分が渇望状態にあることを理解し、その対処法として飲酒ではなく運動をする癖をつける、といったことがあげられます。また後者では、体重の減量が進んだ後に起きるリバウンド(再増加)の対策として、それが起きるメカニズムを理解し、トレーナーに相談しながらまたはスマホのアプリを利用して対処していく、などの例があります。

今回はCBTの基本をお話しましたが、わかりやすい解説書がいくつか出版されています。ご興味を持たれた方はそちらを参考に、ご自身のストレス管理を試みてください。